(Autor: Nelly Viret)

Nach meiner Registrierung bei den Behörden und der Aufnahme auf die Crewliste geht es endlich mit der Fähre zur Lupina in der sehr schönen Nawi-Marina. Nach einem Begrüssungsdrink und einer feinen Pizza darf ich endlich ins Bett.

Am Donnerstag war sogar ein Arztbesuch für Pia nötig. Die Beiden haben sich einen Ring tätowieren lassen mit dem Resultat einer schlimmen Infektion, vor allem für Pia. Trotz einer gut ausgestatteten Schiffsapotheke und meinen täglichen Verbänden mit Antibiotikasalbe sah Pia’s Finger immer schlimmer aus, und eine orale Antibiotikabehandlung war unumgänglich. Nach 48 Stunden sehen wir schon eine deutliche Verbesserung.

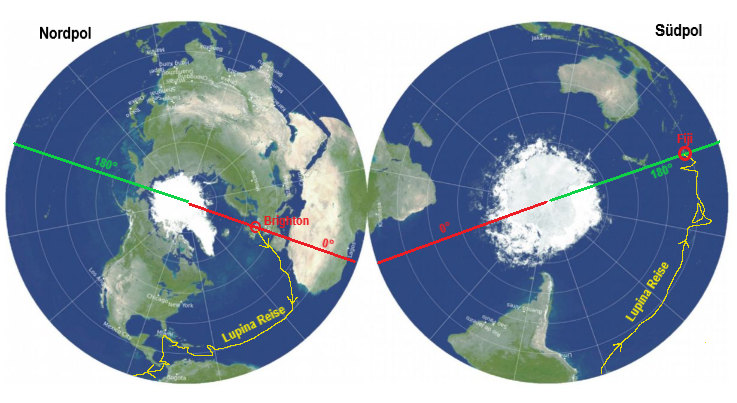

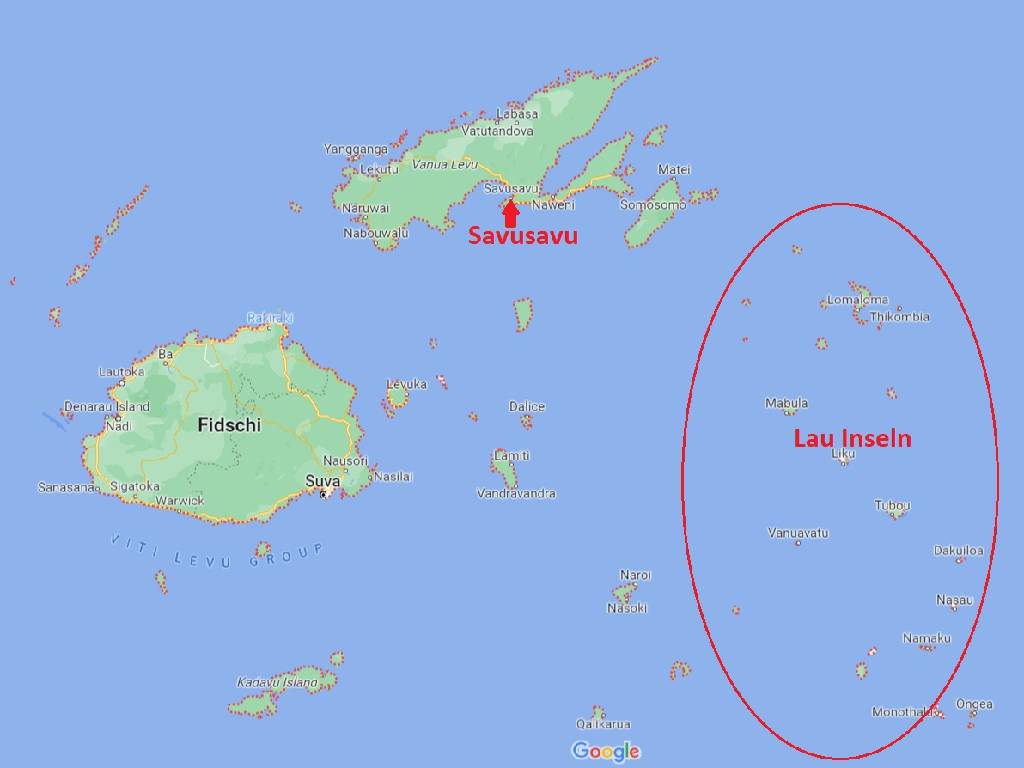

Sonntag, 3. September, es geht weiter nach Taveuni, wo wir eine ruhige Nacht verbringen und Kräfte sammeln für die Überfahrt in die Lau Inseln zum Vanua Balavu Archipel. Es wird eine Am-Wind Fahrt mit Aufkreuzen und meine erste Nachtfahrt überhaupt. Zum Glück weiss ich noch nicht, was mich erwartet. Gewöhnungsbedürftig diese Schräglage, auch wenn der Skipper und Pia mir einreden, dass es ein «angenehmer» Am-Wind Kurs sei. Alles geht gut bis die Bettzeit kommt. Nach zwei Stunden in der Bugkabine bekomme ich Platz- und Luftangst. Ich muss raus und kämpfe mich zu Pia durch, die Wache hält. Sie beschliesst, für mich das Lee-Bett im Salon mittschiffs zu richten. Tatsächlich schlafe ich dort etwa 4-5 Stunden. Ich möchte den Sonnenaufgang sehen, aber wie komme ich da bei der Schräglage wieder raus, ich fühle mich steif wie ein Brett, hänge im Netz und warte bis Köbi endlich runterkommt. Galant hilft er mir, aus dem Leebett heraus zu kriechen, während Pia einen Lachanfall bekommt. Ja, sage ich mir, ich bin definitiv zu alt für solche Fitnessprogramme morgens früh vor dem Kaffee!

Das Ankerbier schmeckt heute besonders gut. Und ich sehe meine erste Schildkröte direkt neben der Lupina. Wir beschliessen, erst am nächsten Morgen beim Dorfoberhaupt vorzusprechen. Das Sevusevu steht an, eine traditionelle Zeremonie, bei welcher der Besucher mit einem Geschenk (ein Bündel getrocknete Kava Wurzeln) den Chief bittet, in sein Dorf kommen zu dürfen.

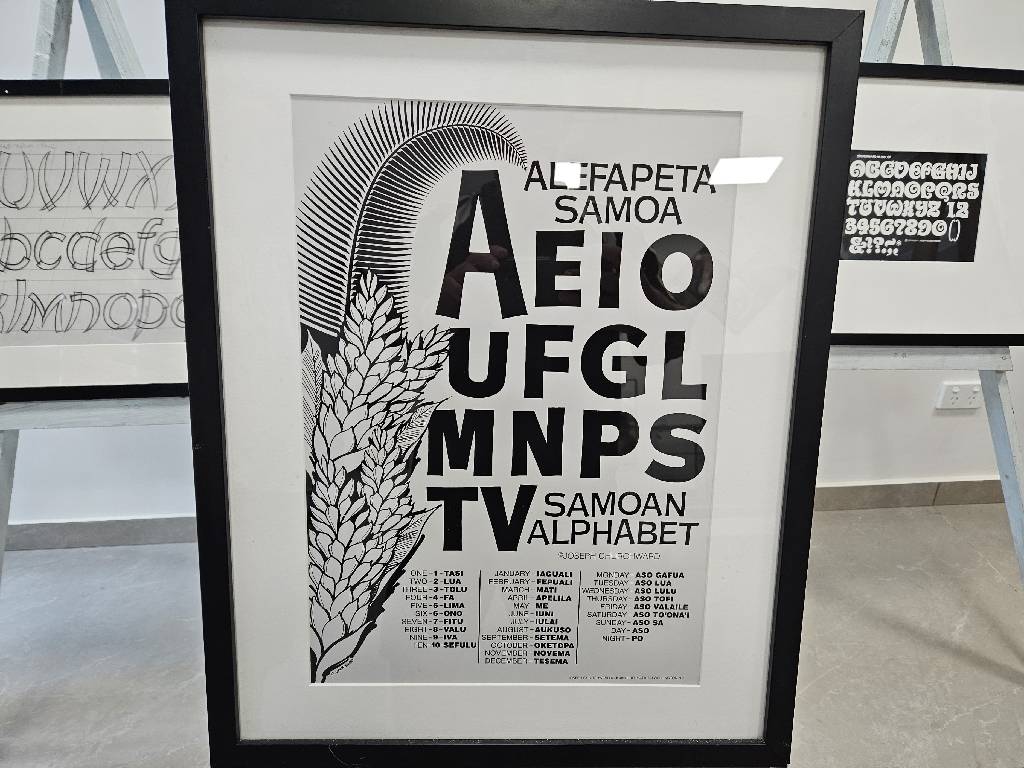

Zwei Kinder führen uns zum Headman, dem Sprecher des Chiefs. Dieser zieht sich schnell den traditionellen Sulu Rock (wie Köbi) an und wir gehen gemeinsam zum Chief. Wir setzen uns im Kreis um diese zwei Männer und übergeben das Sevusevu (Kava). Nach der Begrüssung und Vorstellung murmelt der Sprecher etwas, was sich wie Gebete oder Lobreden für das Dorfoberhaupt anhört. Dieser antwortet mit «Vinaka», was «Danke» heisst. Wir sind nun als Dorfbewohner aufgenommen und bekommen die Erlaubnis, uns im Dorf frei zu bewegen.

Das nächste Ziel ist die Bay of Islands. Köbi steuert uns sicher durch eine eindrückliche Insellandschaft. Hut ab! Untiefen und pilzartige, mit Bäumen bewachsene Vulkansteine verlangen äusserste Vorsicht und Geschick. Traumhafte, fast unrealistische Welt. Überall ragen Vulkanbrocken aus dem Wasser. Ein richtiges Labyrinth. Wir ankern in einer Bucht, umringt von bewaldeten Vulkanfelsen.

Wir begrüssen vier Yachten, die in anderen Buchten ankern und bekommen sogar einen eben aus dem Wasser gezogenen Fisch. Ein schmackhaftes Abendessen ist in Aussicht. Wir verbringen hier zwei ruhige Tage und erkunden die Umgebung mit dem Dinghi und Schnorcheln.

Nach drei Stunden Champagnersegeln fällt der Anker in der Bucht von Bavatu Harbour. Die einsame Bucht ist umgeben von hohem Vulkangebirge. Ein Yachtclub liegt verlassen da, der australische Besitzer kommt erst in zwei Wochen wieder. Ein Anlegesteg mit Holzboot dient einer Plantage (Farm) als Transport- und Versorgungsweg.

Wir treffen eine Familie, die auf der ebenfalls dem Australier gehörenden Plantage arbeitet. Nebst der Pflege von Kühen und Schafen ist sie für den Unterhalt der Weiden und des Weges zu einem wunderschönen Aussichtspunkt zuständig. Der Besitzer ist auch der Inhaber der Copra Shed Marina und besonders seglerfreundlich. Grossmütig gewährt er uns Seglern gerne Zugang zu seinem Grundstück. Wir marschieren los, zunächst über Weidewiesen, dann durch tropischen Wald auf einem schönen Weg. Köbi führt uns etwas im Kreis herum, aber schlussendlich sind wir da. Umwerfend diese Aussicht auf die Bay of Islands und das Riff. Der Spaziergang hat sich gelohnt.

Pia sitzt leider immer noch auf dem Trockenen, der Finger ist noch nicht ganz abgeheilt. Bei der Schleichfahrt durch die Mangroven begrüsst uns ein grosser Ammen Hai. Eindrücklich!!

Bei einem Poulet Yassa und dem traditionellen Brändi Dog, geht wieder ein wunderbarer Tag zu Ende.

Der Chief persönlich führt uns durch das Dorf von etwa 200 Einwohnern. Drei kleine Dorfläden bieten Konserven und diverse Lebensmittel an. Erst beim Letzten werden wir fündig. Frische Bohnen und einen Chinakohl, wir sind glücklich.

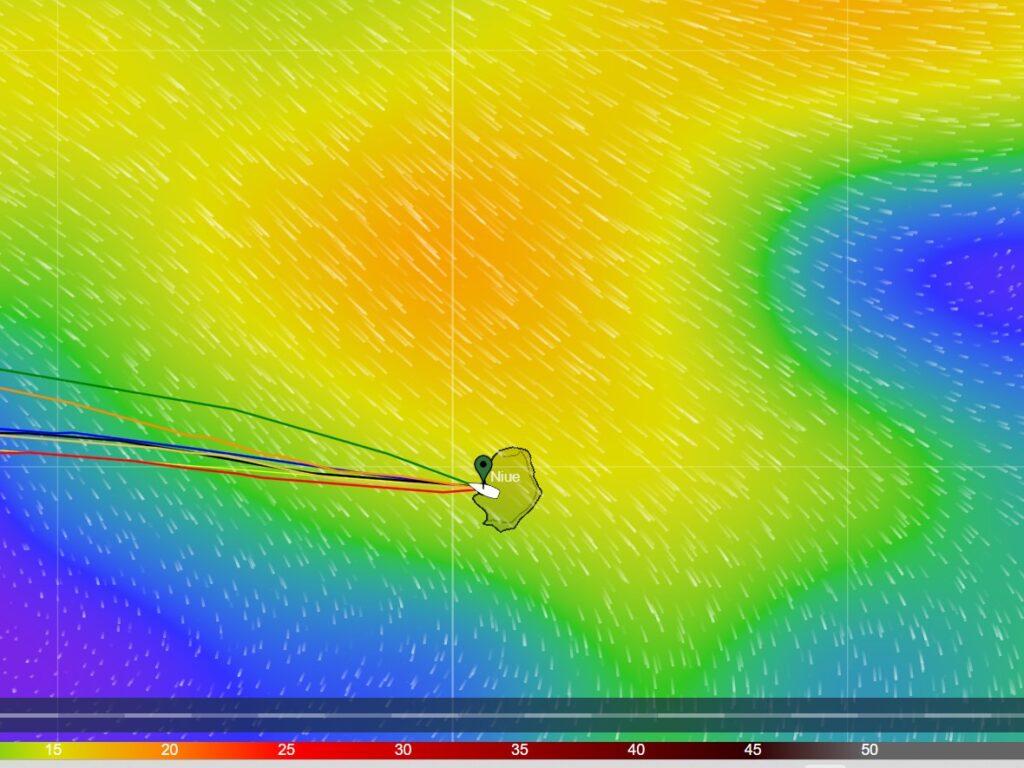

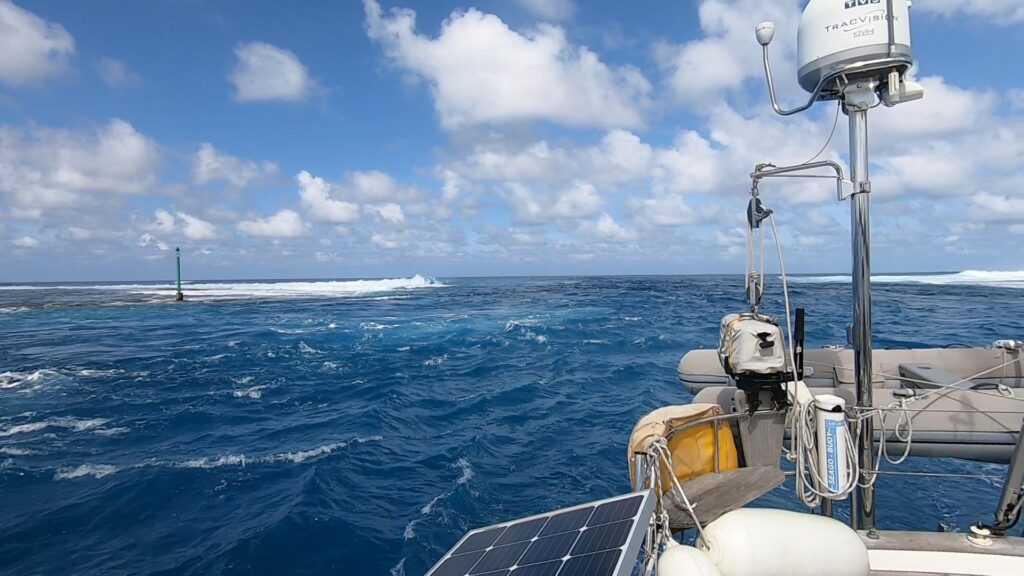

12. September, 8h25 Anker auf für die Überfahrt nach Fulaga im Süden. 136 Seemeilen Am-Wind bei bis zu 23 Knoten Wind aus OSO und zwei Meter hohen Wellen. Wir machen gute Fahrt bis etwa 21 Uhr. Vor uns eine heikle Passage zwischen zwei Inseln und in der Mitte eine Untiefe, die aber laut Karte mindestens 46 Meter tief ist.

Dem ist aber nicht so! Ein plötzliches, ohrenbetäubendes Kratzen, Knarren und Knirschen, als ob der Lupina der Bauch aufgerissen würde. Wir sitzen auf einem Riff! Mein erster Gedanke: Rettungsweste anziehen. Der Gedanke bei schwarzer Nacht und aufgewühltem Meer im Wasser zu landen jagt mir Angst ein. Köbi und Pia bleiben ruhig und konzentriert. Um uns herum herrscht rabenschwarze Nacht, ich verliere komplett die Orientierung. Nach weiteren zwei schrecklichen Kratzgeräuschen kann Köbi die Lupina aus den Korallen herausmanövrieren. Glück gehabt – es dringt kein Wasser ins Schiff, der Rumpf bleibt unbeschädigt!! Hoffen wir, dass Ruder und Kiel nicht allzu stark beschädigt sind. Die Steuerung funktioniert etwas knarrend, aber wir können weiter fahren. Das Adrenalin hält uns noch einige Zeit auf Trab.

Um 7 Uhr früh drehen wir bei und geniessen ein köstliches Frühstück. Fulaga liegt vor uns, die Einfahrt in den Pass ist vor 12 Uhr 30 nicht möglich, also lassen wir die Lupina treiben.

Wir ankern mitten in einer Bucht. Gegenüber ist eine Fischerhütte, von wo aus ein Weg über den Berg zum Dorf führt. Da müssen wir hin mit unserem Kavabündel. Aber erst morgen. Heute haben wir keinen Bock darauf. Köbi taucht nach dem Ankerbier den Kiel und das Ruder ab. Zum Glück keine ernsthaften Schäden nach unserem nächtlichen Abenteuer. Kiel und Ruder sind angekratzt und das Blei am Kiel leicht verbogen. Nach all den Emotionen geniessen wir den Abend und schlafen alle Drei wie Murmeltiere die ganze Nacht durch.

Nachtrag von Köbi: wir werden über den Grundkontakt mit dem Riff im nächsten Bericht noch etwas ausführlicher berichten.

Es bleibt spannend – folge der Lupina im Kielwasser!

(Wir sind Mitglied auf: noforeignland.com)